Posiblemente, el autor francés Albert Slosman es un gran desconocido para muchos aficionados a la arqueología alternativa pues nunca tuvo un gran eco mediático o éxito literario, como otros autores populares del género. Sin embargo, su notable aportación heterodoxa a los estudios del antiguo Egipto no se puede pasar por alto, dado que Slosman fue de los escasos investigadores que profundizaron de manera rigurosa en la estela interdisciplinaria marcada por Ignatius Donelly acerca de los orígenes de las antiguas civilizaciones, que –tal como defendió en el clásico Atlantis, the Antidiluvian World– no habrían sido el fruto de una evolución a partir de un estadio anterior más primitivo, sino el legado o herencia de los supervivientes de la Atlántida.

Por supuesto, todo esto constituye una herejía para la arqueología académica, que considera que la génesis de las civilizaciones –en el Mediterráneo o en otros lugares– se deriva de cierta revolución neolítica propia de cada región. En este sentido, no hay cabida para una gran civilización anterior, la Atlántida o cualquier otra, pues no existen pruebas (supuestamente) de su existencia. Esto, claro está, significa apuntalar el concepto de evolución frente al de involución.

Pero empecemos por el principio. Albert Slosman (1925-1981) fue un matemático y analista informático francés, cuyo alto nivel profesional le llevó a colaborar con la NASA en el programa de las sondas Pioneer. Su vida, empero, no fue precisamente fácil ya que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Resistencia y fue capturado y torturado por la Gestapo nazi. Más adelante, fue juzgado por desertor y deportado al Camerún. Asimismo, sufrió dos graves accidentes, uno en 1956 en que estuvo muy cerca de la muerte y otro en 1970, en que quedó varios meses en coma. Como consecuencia de esto, su salud fue más bien frágil y quebradiza, lo que le obligó a mantener a menudo largos periodos de convalecencia. Pero aparte de estas desgracias, las circunstancias de la vida parecieron entrar en conjunción para conducirle a unos intereses y unos estudios bien alejados de su especialidad científica, algo muy similar a lo que le ocurrió a su famoso compatriota y contemporáneo René Schwaller de Lubicz, que también sucumbió al embrujo del antiguo Egipto.

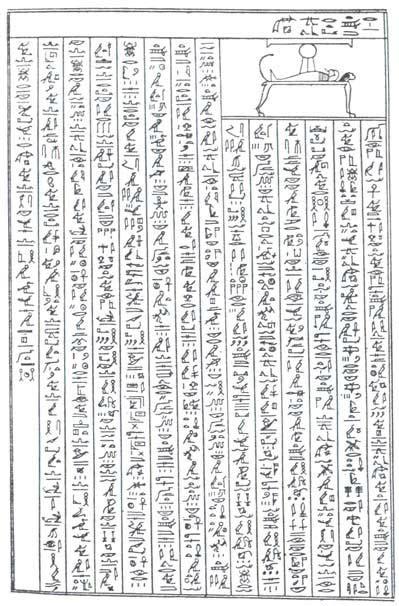

Por ejemplo, estando en Camerún tuvo conocimiento de una mitología local que hablaba de un gran cataclismo ocurrido hacia el oeste, en el Atlántico, por el cual la divinidad habría castigado la impiedad de los hombres provocando el hundimiento de un gran continente. Por otro lado, Slosman realizó sus tesis doctoral sobre Pitágoras, lo que le acercó al antiguo Egipto y sus altos conocimientos. Este afán le hizo viajar a Egipto en diversas ocasiones, a consultar miles de libros de diversas materias y a aprender de forma autodidacta los fundamentos de la lengua jeroglífica. Asimismo, tuvo gran interés en trazar los orígenes del monoteísmo en la Antigüedad, al descubrir que el Egipto faraónico había tenido clara relación con ello.

Pero sin duda el punto crucial de su trabajo fue la elaborada tesis de que el antiguo Egipto, la gran civilización conocida por todos, no había nacido a orillas del Nilo sino en el norte de África. Así, después de inspirarse en la obra de Stéphane Gsell Historia antigua del norte de África, Slosman empezó a componer un escenario en el que los primeros faraones-dioses habrían venido del oeste, esto es, del Atlántico. Sus sospechas se vieron reforzadas en sus estancias por convalecencia en el norte de África, durante las cuales fue recogiendo las múltiples piezas de un complejo rompecabezas.

Como fruto de esta propuesta, Slosman se implicó en la realización de una vasta obra que quedó inconclusa a su muerte y que estaba estructurada básicamente en tres trilogías y una tetralogía. La primera trilogía estaba dedicada a los orígenes de Egipto y comprende sus libros esenciales: El Gran Cataclismo (1976), Los Supervivientes de la Atlántida (1978) e Y Dios resucitó en Dendera (1980). El resto de su obra, que exploraba otros aspectos del antiguo Egipto, del monoteísmo y del cristianismo, quedó prácticamente en estado de proyecto, si bien todavía se publicó material suyo tras su muerte en 1981.

¿Pero en qué se basó exactamente la propuesta de Albert Slosman? Como ya hemos comentado, Slosman adquirió una sólida base de conocimiento egiptológico ortodoxo, pero se fue decantando hacia la heterodoxia cuando contrastó dos elementos principales. Por un lado, la antigua mitología y religión egipcias, expresadas en el lenguaje jeroglífico; y por otro, las diversas pruebas geográficas, filológicas, antropológicas y arqueológicas que identificó en el norte de África en sus viajes. Y todavía habría un tercer elemento esencial, el famoso bajorrelieve del Zodíaco del templo de Hathor en Dendera (Egipto)[1], que le facilitaría importantes datos y vías de investigación.

Fue en una estancia en Marruecos cuando Slosman empezó a construir su herética tesis, que trataba de convertir la antigua mitología egipcia en historia real. De hecho, él ya había identificado algunas curiosas semejanzas entre determinada toponimia marroquí y algunos términos que aparecían en el Libro de los Muertos. Pero una vez en aquel país, los hallazgos y las oportunas conexiones cognitivas se dispararon para acabar creando un escenario del todo revolucionario para la egiptología. Así, Slosman empezó a reconstruir los orígenes de los antiguos dioses egipcios, que en realidad no habrían sido más que los supervivientes de un continente perdido, situado a Occidente, según citaban los propios textos sagrados egipcios.

En lo que sería la investigación propiamente geológica, geográfica y arqueológica, Slosman identificó en Marruecos trazas de fuertes alteraciones geológicas, incluido un posible vuelco del eje terrestre, con el consiguiente desplazamiento de los polos, lo que vendría a corroborar una hipótesis catastrofista. Asimismo, dio con un lugar llamado Tamanar (al norte de Agadir) que podría ser la mítica Tierra de Poniente egipcia denominada en lenguaje jeroglífico Ta Mana. Además, según le explicaron los ancianos beréberes de la región, ellos descendían de los supervivientes de un continente hundido y que luego se quedaron allí por la riqueza agrícola y minera de la zona. Asimismo, y por mediación de unos geólogos alemanes, localizó un enclave al sur del país que se podría relacionar con el Ta Uz (o Tierra de Osiris), prácticamente en la frontera con Argelia, en pleno desierto del Sahara. Y entre medio de estos dos referentes, Slosman fue hallando restos de una inconfundible intervención humana –tremendamente antigua– en el territorio, en forma de pinturas rupestres, explotaciones mineras, enormes pozos, tumbas «de gigantes», etc. Y con este escenario supuso que el norte de África occidental había sido una colonia atlante y que los supervivientes del cataclismo se habían ido desplazando de poniente a oriente a lo largo de los siglos.

Con esta base sobre el terreno, a Slosman sólo le faltaba relacionar las pruebas físicas con la antigua cosmovisión egipcia. De este modo, fue atando cabos y componiendo una especie de historia de los últimos tiempos de la Atlántida –incluido su terrible final– a partir de la mitología y la religión del antiguo Egipto, así como de los textos funerarios del Libro de los Muertos y muy especialmente de los textos del templo de Hathor en Dendera. En resumen, la visión de Slosman –siempre fundada en su particular interpretación filológica de los jeroglíficos– nos presenta un mundo desaparecido hace muchos miles de años y que fue tomado como mera mitología por los historiadores occidentales. Lo que voy a exponer seguidamente es un breve compendio de dicha visión.

Según Slosman, hace decenas de miles de años existía un gran continente atlántico llamado en los textos egipcios Ahâ-Men-Ptah, que significa literalmente «Primogénito-Durmiente-de-Dios» o «Primer Corazón de Ptah», si bien dicho nombre sería luego simplificado en el Libro de los Muertos como El Amenta. Además, este nombre nos revela la identidad de la divinidad primigenia, Ptah, y sería el origen de la propia palabra «faraón», que sería una derivación fonética griega de la expresión Phtah-Ahan (luego Per-Ahâ) o «Hijo de Dios». Asimismo, la palabra griega Aegyptos (Egipto) se basaba en la expresión original Ath-Kâ-Ptah («segundo corazón de Dios»), dando a entender que era la segunda tierra divina, posterior a la primera[2].

Pues bien, este continente, que gozaba de un clima templado y de una rica vegetación y fauna, albergaba una avanzada civilización que observaba con detalle el firmamento. Así, después de sufrir un primer hundimiento parcial –en el 21.312 a. C.– a causa de fuertes erupciones volcánicas, los sabios intensificaron el estudio de los astros a fin de poder predecir cataclismos cósmicos, que estarían regidos por ciertas conjunciones basadas en el ciclo precesional. De este modo, llegaron a calcular cuándo iba a producirse el siguiente desastre, tal vez definitivo. Concretamente, hacia el año 10.000 a. C. el sumo sacerdote An-Nu anunció que –de acuerdo con las exactas combinaciones matemáticas celestiales– en un par de siglos se produciría una catástrofe de enormes proporciones que acabaría con Ahâ-Men-Ptah, lo que obligaba ya a preparar un éxodo masivo.

Así llegamos al final de la historia de Ahâ-Men-Ptah, cuando Geb y Nut engendran al último rey, Usir (Osiris), así como a sus hermanos Usit, Nekbet e Iset, a los que conocemos mejor por sus nombres helenizados: Seth, Neftys e Isis. Como es sabido, Usir se casaría con su hermana Iset y tendrían como hijo a Hor (Horus). Y siguiendo el relato mitológico, finalmente acabaría por estallar la guerra entre Osiris y Seth, pocos años antes de tener lugar el tremendo cataclismo –el hundimiento completo del continente– que podría término a su civilización.

Slosman, a partir de sus observaciones en el Zodíaco de Dendera, sitúa dicho evento en una fecha exacta, el 27 de julio de 9.792 antes de Cristo, que no es muy distante de la que sugirió Platón en sus famosos diálogos, hacia el 9.600 a. C. El matemático francés coincide también con Platón en la descripción de una destrucción súbita y terrorífica, de la cual sólo pudieron escapar unos pocos supervivientes en unos barcos prácticamente insumergibles llamados mandjit, que fueron a parar a las costas africanas, a la ya citada Tamanar (Ta Mana), que hace 11.000 años habría estado junto al mar (actualmente está a unos 10 kilómetros).

Luego, durante largo tiempo los herederos del pueblo «atlante» permanecieron en el occidente africano esperando el momento propicio, determinado por el pontífice Ptah-Her-Anepu (hijo de Anepu o Anubis), para emigrar hacia el este, la «Marcha hacia la Luz». Y por fin, los seguidores de Horus se encaminaron hacia oriente donde acabaron por establecerse en lo que hoy conocemos como Egipto en un viaje que duró dos mil años. No obstante, durante esta época habría seguido la inacabable guerra entre el clan de Seth y el de Horus, que se habría prolongado hasta la invasión de Egipto en el siglo VI a. C. por los persas. Y el recuerdo de esta historia milenaria se habría trasmitido al antiguo Egipto gracias a los textos sagrados, escritos en la lengua original a través de los signos jeroglíficos.

Si ahora evaluamos el trabajo de Slosman, podemos apreciar esa huella multidisciplinar y erudita típica de Donnelly (el padre de la atlantología) pero también influencias de otras teorías y autores, con especial énfasis en el catastrofismo y la relación entre el ciclo precesional y las eras de nacimiento y destrucción de las civilizaciones, otro asunto harto recurrente en la arqueología alternativa. Pero, ¿hasta qué punto podemos dar validez a las propuestas de Slosman? Por de pronto, la ciencia ortodoxa ignoró completamente sus aportaciones y lecturas personales de los textos jeroglíficos, y más aún por haber recurrido a la Atlántida como hecho real y por haber construido un discurso supuestamente histórico a partir de una interpretación personal de la mitología egipcia. Por otra parte, está el controvertido tema religioso y monoteísta, que para Albert Slosman estaba muy claro: de la religión primigenia atlante se derivaría la antigua egipcia y luego el resto de teologías posteriores. Pero vayamos por partes.

Si empezamos por este último punto, es bien cierto que muchos autores han puesto de manifiesto que la religión egipcia es probablemente la madre de las grandes religiones posteriores como el judaísmo y el cristianismo (y en última instancia el islamismo), dadas las evidentes similitudes en las creencias, los símbolos, los personajes, los relatos, los rituales, etc. Además, según afirma Slosman, está el evidente caso del faraón hereje Akhenatón, que no habría hecho más que intentar recuperar el monoteísmo original de Ptah a través del culto a Atón, superando un falso politeísmo debido a una interpretación sesgada de las antiguas mitologías, que confundían a los personajes atlantes con dioses[3]. Por otro lado, la conocida relación de faraones divinos o semidivinos anteriores a las dinastías «históricas» citada por Manetón y otras fuentes encajaría con un escenario hipotético de supervivientes atlantes reconvertidos en divinidades.

En cuanto al tema filológico, aquí radica una parte sustancial de la polémica avivada por Slosman, si bien otros investigadores «no profesionales», como el norteamericano Clesson Harvey, han coincidido en afirmar que los jeroglíficos llevan 200 años siendo mal interpretados y mal traducidos. De hecho, desde la interpretación realizada por Jean François Champollion en 1822, la egiptología apenas se ha movido de esas bases para la lectura de la antigua lengua egipcia escrita en signos jeroglíficos. Sin embargo, aunque este dato es poco conocido, ya el propio Champollion en sus primeros estudios datados en 1812 afirmó que los jeroglíficos no eran signos fonéticos sino ideogramas que representaban cosas, aunque luego abandonó esta propuesta.

Para Albert Slosman, en los jeroglíficos se podía hallar la antigua lengua primigenia, la que transmitía la tradición sagrada, y que no tenía que ver con la lengua hablada, plasmada en la escritura demótica. Esta lengua original expresada en los jeroglíficos, de hecho, no varió en lo más mínimo a lo largo de miles de años de existencia, a diferencia de la lengua hablada, que fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta perderse casi por completo[4].

Finalmente, en el ámbito arqueológico tenemos dos frentes: por un lado, los restos hallados en el norte de África y por otro, los ubicados en el propio Egipto. En lo referente al norte de África, ya se han formulado audaces propuestas de una conexión Canarias-norte de África-Egipto basadas principalmente en coincidencias filológicas y antropológicas. Asimismo, se conocen desde hace tiempo diversas huellas de culturas muy arcaicas que podrían estar relacionadas con el antiguo Egipto, como algunos autores modernos han sugerido (muy especialmente Robert Bauval), indicando que allí hubo una especie de pre-civilización que se fue desplazando hacia el este y acabó por asentarse en el valle del Nilo. Veamos qué dice Bauval al respecto:

«Existe una reconsideración de lo que pueden ser los orígenes de lo que consideramos civilización, pues se ha generado una cierta frontera psicológica entre la fase del Antiguo Egipto histórico y la fase del Antiguo Egipto prehistórico, que los egiptólogos han establecido con un límite temporal alrededor del año 3.100 a. C. Todo lo que se encuentra antes de esta fecha queda fuera de la fase del período histórico del Antiguo Egipto. Esta barrera psicológica es un problema, un lugar donde la arqueología se ha encallado. Yo no veo una prehistoria del Antiguo Egipto y una historia del Antiguo Egipto; más bien veo una gran cadena evolutiva, que probablemente empezó alrededor del 15.000 a. C. aproximadamente, lo que marcaría el origen de la civilización humana. Yo estoy convencido de que tal origen tuvo lugar en la zona subsahariana. Se trataría de una cultura antigua que dejó sus huellas en forma de pinturas rupestres, observaciones astronómicas, domesticación de ganado (mucho antes de la domesticación asiática), etc. Todo esto indica que existió una cultura prehistórica –a la cual llamaríamos civilizada o avanzada– en una etapa en que las condiciones climáticas del Sahara eran diferentes; esto es, cuando esta región era fértil y habitable, con lagos, fauna y vegetación. Creo que ese es el encuadre que hay que darle, y la gran pregunta aquí sería: ¿De dónde provenía esa gente, esa cultura?»[5]

Y si nos trasladamos a Egipto, tenemos obviamente el famoso Zodiaco del templo de Dendera, grabado en una enorme losa de unas 60 toneladas, que ya fue estudiado por la expedición napoleónica de finales del siglo XVIII y que reveló que los antiguos egipcios poseían altos conocimientos astrológicos y astronómicos. Pero sin duda lo más polémico es que el astrónomo francés C. F. Dupuis afirmó que el relieve describía la configuración del firmamento no en la era ptolemaica sino hace unos 12.000 años, con el Sol en la constelación de Leo, si bien es cierto que han habido otras interpretaciones y dataciones. Además, rodeando el Zodiaco se hallaron unos signos jeroglíficos con varias líneas de zigzag, que indicarían una ingente cantidad de agua[6].

Por otra parte, está el tema de los barcos atlantes, las naves muy marineras de altas proas llamadas mandjit, según lo narrado por Slosman. Lo cierto es que ya desde época predinástica (Nagada) se encuentran numerosas referencias a estas naves, en forma de pinturas sobre tumbas o sobre piezas de cerámica, que describirían el éxodo de los atlantes tras el cataclismo. Pero no sólo se trata de imágenes, pues también tenemos objetos reales en forma de grandes barcos de madera enterrados en varias localizaciones funerarias, destacando por ejemplo el que se halló junto a la pirámide de Khufu[7] el siglo pasado, y que coincide aproximadamente con lo que se puede ver en las pinturas arcaicas. Asimismo, es muy destacable el descubrimiento de nada menos que una flota de doce barcos de entre 19 y 29 metros de eslora en el gran complejo funerario del faraón de la segunda dinastía Khasekhemwy (o Jasejemuy), datado hacia el 2.675 a. C., justo antes del inicio del Imperio Antiguo.

En estos casos, los egiptólogos han interpretado los hallazgos como barcas solares o funerarias, en las cuales el faraón fallecido viajaba ritualmente al reino del Más Allá a través de los cielos. No obstante, en unos pocos casos aislados han quedado pruebas de que algunos barcos se desplazaron realmente por las aguas, lo que les daría un sentido más funcional y práctico, posiblemente para transportar el cadáver del faraón. De todos modos, la egiptología sigue sin tener demasiado claro el origen histórico y el propósito de estos barcos, que se han datado desde el 3.100 a. C. (el inicio mismo de la civilización egipcia) hasta el 1.800 a. C. aproximadamente. ¿Se trataría todo esto de un recuerdo de los barcos mandjit? Tan sólo podemos especular.

Concluyendo, el escenario propuesto por Albert Slosman es un avance con relación a otras propuestas anteriores que se podrían remontar a Donnelly, pero todavía permanece bajo esa gran incógnita que podríamos llamar «la realidad histórica de la Atlántida», que a día de hoy sigue siendo un puzzle de cientos de piezas que nadie ha sabido encajar, aunque para la arqueología ortodoxa dichas piezas han sido tergiversadas y no conducen de ningún modo a la Atlántida. Pero el mérito de Slosman está ahí: dejó de ver la mitología como una serie de relatos supersticiosos y empezó a comparar fragmentos de arqueología con fragmentos de mitología para ver si realmente podían casar. Sea como fuere, tendremos que esperar a que nuevas investigaciones y enfoques sin prejuicios acaben de confirmar lo que Slosman apenas pudo esbozar.

Vía: laotracaradelpasado

¿Te gustó este contenido? Te invito a compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestra Fan Page, para estar al tanto de todas las noticias que publicamos a diario. También puedes unirte a nuestro Grupo Oficial y a nuestra comunidad en Telegram.

0 comentarios