En 2015, una simple fotografía del llamado “vestido azul o dorado” dividió al mundo entero. Mientras millones de personas aseguraban ver un vestido blanco y dorado, otros insistían en que era azul y negro. La imagen se volvió viral, y detrás de esa confusión visual se escondía una pregunta mucho más profunda: ¿vemos la realidad tal como es o solo una versión fabricada por el cerebro? Diez años después, un grupo de neurocientíficos liderado por Hyeyoung Shin, de la Universidad Nacional de Seúl, presentó una respuesta científica a esa cuestión. Su investigación, publicada en Nature Neuroscience, demostró que el cerebro no es un receptor pasivo de estímulos visuales, sino un creador activo de percepciones.

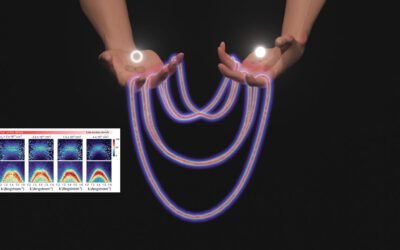

La profesora Shin y su equipo utilizaron una tecnología de láser holográfico para estimular grupos diminutos de neuronas en la corteza visual primaria de ratones, una región conocida como V1. Su objetivo era comprender cómo el cerebro genera imágenes a partir de señales incompletas o inexistentes. Durante los experimentos, lograron activar un grupo específico de neuronas denominadas “IC-encoder neurons”, responsables de construir los contornos ilusorios que el cerebro percibe como reales. El resultado fue sorprendente: los ratones reaccionaron ante figuras que en realidad no existían, del mismo modo que un ser humano percibe triángulos o bordes imaginarios en las famosas figuras de Kanizsa.

Las ilusiones comienzan en las primeras etapas del cerebro

Hasta hace poco, los científicos creían que las ilusiones visuales eran producto de procesos mentales superiores, donde el cerebro interpretaba y completaba la información proveniente de los ojos. Sin embargo, el estudio de Shin revela que esta construcción comienza mucho antes, en las capas más tempranas del procesamiento visual. Activar unas pocas neuronas fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena en miles de otras, lo que generó la percepción completa de una forma inexistente. “El cerebro no solo interpreta señales; predice y fabrica el mundo que percibe”, señaló Shin en declaraciones citadas por Popular Mechanics. Este descubrimiento sugiere que incluso las experiencias visuales más básicas son interpretaciones moldeadas por expectativas y no simples respuestas a la luz.

Las “IC-encoder neurons” actúan como detonadores de realidad: al activarse, convocan a otras neuronas para que completen la ilusión. Este proceso demuestra que la percepción visual se comporta como un sistema de inferencias jerárquicas, donde el cerebro anticipa lo que debería ver antes de confirmarlo. Según Shin, la percepción puede entenderse como una forma de creencia. En sus palabras, “vemos lo que creemos que está ahí, no necesariamente lo que realmente está”. Esta idea respalda teorías modernas como la del “cerebro predictivo”, que sostiene que el sistema nervioso se adelanta constantemente a los estímulos, ajustando sus predicciones en función de la experiencia.

Una versión útil, no una copia exacta del mundo

El psicólogo James Hyman, de la Universidad de Nevada, coincide con esta visión. En una entrevista sobre el estudio, explicó que la función de la mente no es reproducir la realidad con precisión, sino construir una versión útil de ella. “El cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la verdad”, afirma. En lugar de procesar cada detalle de forma objetiva, genera un modelo del entorno que maximiza la eficiencia y minimiza el gasto energético. Este principio se aplica tanto a la percepción como a la memoria: bastan pequeñas chispas de actividad neuronal para desencadenar representaciones complejas de objetos, rostros o lugares.

El cerebro, según Hyman, funciona como una máquina de predicciones que rellena los vacíos de información. Cuando percibimos una figura o un sonido, el sistema visual y auditivo no se limitan a registrar datos; suponen lo que debería estar presente y ajustan esa suposición si la evidencia no coincide. Este proceso, conocido como inferencia bayesiana, permite una percepción estable en un entorno cambiante. Sin embargo, también explica por qué las ilusiones son inevitables: cuando la predicción supera a la realidad, el cerebro fabrica una experiencia que no corresponde al estímulo real.

La percepción como una ilusión evolutiva

Desde el punto de vista biológico, esta estrategia es ventajosa. Procesar la realidad con exactitud sería demasiado lento y costoso. En cambio, anticipar lo que probablemente está ocurriendo permite actuar rápido, lo que ha favorecido la supervivencia de las especies. Ver una amenaza potencial antes de confirmarla puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, la evolución ha moldeado un sistema perceptivo que prioriza la rapidez sobre la precisión, y la utilidad sobre la objetividad. Como resume Hyman, “nuestro cerebro no está hecho para registrar el mundo tal cual es, sino para mantenernos vivos dentro de él”.

Este hallazgo también explica por qué las ilusiones visuales son universales. Figuras como los triángulos de Kanizsa o los contornos fantasma activan patrones neuronales idénticos en humanos, primates y roedores. Esa coincidencia sugiere que la percepción inferencial es una característica compartida por múltiples especies y, por tanto, una estrategia profundamente arraigada en la evolución de los sistemas nerviosos. El cerebro de un ratón o de una persona utiliza principios similares para deducir qué hay en su entorno y cómo debe reaccionar.

La realidad compartida y sus límites

Aunque cada individuo percibe el mundo a través de su propio filtro biológico y cognitivo, los humanos compartimos un “código predictivo” común, formado por experiencias y estructuras cerebrales semejantes. Esto explica por qué coincidimos en gran parte de lo que consideramos realidad, pese a las diferencias culturales o personales. Aun así, la investigación de Shin sugiere que esa coincidencia es solo una aproximación estadística: lo que creemos ver puede variar significativamente según la historia sensorial, la iluminación o el contexto.

El estudio también plantea un dilema filosófico. Si la percepción es una ilusión útil, ¿podríamos alguna vez ver la realidad tal como es? Shin admite que, en teoría, si se eliminaran los bucles de retroalimentación entre las distintas regiones cerebrales, sería posible obtener una visión más objetiva. Sin embargo, esa desconexión destruiría el sistema perceptivo mismo, que depende de esos circuitos de predicción y corrección. “Ver sin interpretación sería dejar de ver”, concluye la investigadora.

Un cerebro que fabrica sentido

En última instancia, la investigación de Hyeyoung Shin y James Hyman confirma que el cerebro humano —y animal— no es un espejo del mundo, sino un artesano que lo reconstruye constantemente. Cada percepción es una inferencia, cada imagen una suposición refinada por la experiencia. Este proceso convierte al cerebro en una máquina de realidad, capaz de fabricar sentido en medio del caos sensorial. Lo que vemos, escuchamos o recordamos no son copias, sino modelos internos que la mente adapta para orientarse en un entorno incierto.

La ciencia de la percepción revela así una verdad paradójica: vivimos dentro de una ilusión diseñada para mantenernos vivos. Nuestro mundo interior no es un reflejo fiel del universo, pero es suficientemente preciso para permitirnos sobrevivir, comunicarnos y explorar. Como dice Hyman, “la realidad que experimentamos no es la realidad, pero es la que necesitamos para seguir adelante”.

Los hallazgos de la investigación titulada “Recurrent pattern completion drives the neocortical representation of sensory inference” han sido publicados en Nature Neuroscience.

Referencias: Your Brain Creates Its Own Version of Reality—And It’s the Version That Keeps You Alive (popularmechanics)

¿Te gustó este contenido? Te invito a compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestra Página de Facebook, para recibir a diario nuestras noticias. También puedes unirte a nuestro Grupo Oficial y a nuestra comunidad en Telegram. Y si crees que hacemos un buen trabajo, considera apoyarnos.

Por: CodigoOculto.com

0 comentarios